L’intelligence collective au football n’est pas un don, mais une compétence technique qui prime sur le talent individuel pur.

- Le jeu sans ballon, qui représente 98% du temps d’un joueur, constitue le véritable langage tactique d’une équipe.

- Les schémas tactiques (4-3-3, 3-5-2) ne sont pas des cages, mais des cadres conçus pour optimiser l’expression collective.

Recommandation : Pour décrypter un match, analysez les déplacements des joueurs loin du porteur du ballon ; c’est là que se décide l’issue de l’action.

Tu es sur le terrain. Tu sens que tu as le talent, la vitesse, la technique. Pourtant, le ballon ne t’arrive que trop rarement dans de bonnes conditions. Frustrant, n’est-ce pas ? On te dit de « plus courir » ou de « plus proposer », des conseils vagues qui sonnent creux. On loue le « collectif » comme une sorte de magie intangible, un état d’esprit inaccessible. Cette vision est non seulement limitée, elle est fausse. Le football n’est pas une addition de onze individualités espérant un éclair de génie.

La plupart des analyses se contentent de commenter les schémas tactiques comme des formules mathématiques ou de célébrer l’exploit individuel. Elles oublient l’essentiel : ce qui lie les joueurs entre eux. Mais si la véritable clé n’était pas la force du groupe, mais plutôt son intelligence ? Si le secret ne résidait pas dans ce que les joueurs font avec le ballon, mais dans le langage invisible qu’ils déploient quand ils ne l’ont pas ? C’est cette perspective, inspirée des philosophies de l’Ajax de Cruyff ou du Barça de Guardiola, que nous allons explorer.

Cet article n’est pas une simple liste de conseils. C’est une immersion dans les mécanismes de la pensée collective. Nous allons déconstruire les idées reçues pour révéler comment onze esprits peuvent se synchroniser pour n’en former qu’un seul, créant ainsi un avantage décisif. Nous verrons que l’intelligence collective n’est pas une qualité morale, mais une compétence technique et cognitive qui se travaille, s’observe et se maîtrise.

Pour comprendre en profondeur comment une équipe devient plus que la somme de ses parties, cet article est structuré pour vous guider pas à pas. Du contexte historique à l’analyse tactique moderne, en passant par les secrets du jeu sans ballon, le sommaire ci-dessous vous offre une feuille de route claire pour décrypter le football comme un véritable stratège.

Sommaire : Décrypter le football au-delà du ballon

- La création de la FIFA en 1904 à Paris : quand la France voulait organiser le football mondial

- 4-4-2, 4-3-3 : comprendre enfin les schémas tactiques pour briller devant la télé

- Le jeu sans ballon : l’art de briller quand on n’a pas la balle

- Capitaine, leader technique, aboyeur : les différents visages du leadership au football

- Catenaccio, Football Total, Tiki-Taka : la bataille des philosophies qui a façonné le foot moderne

- La science du pressing collectif : comment une équipe harcèle-t-elle son adversaire ?

- Maradona 86 ou Cambiasso 2006 : le génie individuel vaut-il plus qu’un chef-d’œuvre collectif ?

- L’épreuve du centre de formation : guide de survie pour les apprentis footballeurs

La création de la FIFA en 1904 à Paris : quand la France voulait organiser le football mondial

Avant même de parler de tactique sur le terrain, l’intelligence collective s’est d’abord manifestée en coulisses. L’idée même d’un football mondial unifié est née d’une vision stratégique portée par la France. Loin d’être un simple acte administratif, la création de la FIFA le 21 mai 1904 au 229 rue Saint-Honoré à Paris par sept pays fondateurs est le premier grand acte d’intelligence collective de l’histoire de ce sport. Il s’agissait de créer un référentiel commun, des règles partagées et un cadre pour que le jeu puisse se développer de manière cohérente à l’échelle planétaire.

Cette impulsion n’est pas anodine. Elle fut principalement menée par un Français visionnaire, Robert Guérin. Secrétaire du comité football de l’Union des sociétés françaises de sports athlétiques (USFSA), il ne voyait pas seulement la nécessité d’organiser des matchs. Il a compris qu’unifier les règles du jeu permettrait de créer un langage universel. Sa vision était de structurer les interactions entre les nations, posant les fondations d’une forme de diplomatie par le sport. L’objectif était de permettre au football de croître harmonieusement, en évitant la fragmentation et les conflits de régulations qui auraient freiné son expansion.

Cette démarche française initiale montre que l’organisation prime sur le chaos. En établissant une structure internationale, Guérin et les autres membres fondateurs ont créé les conditions pour que des millions de joueurs et de fans puissent partager la même passion, avec les mêmes codes. C’est la preuve que la plus grande des compétitions repose sur un socle de coopération fondamentale. L’intelligence collective, avant d’être une affaire de passes et de déplacements, est d’abord une question de vision et de structure.

4-4-2, 4-3-3 : comprendre enfin les schémas tactiques pour briller devant la télé

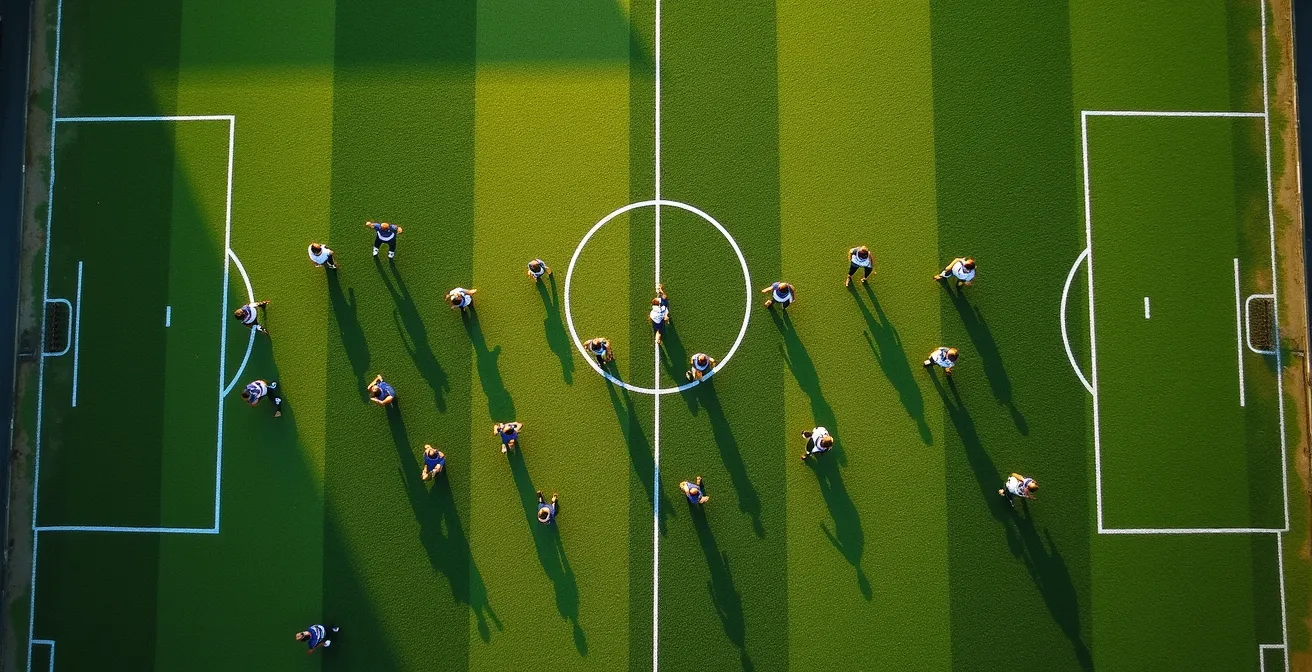

Les chiffres « 4-4-2 » ou « 4-3-3 » sont souvent lancés sur un plateau télé comme une formule magique expliquant une victoire ou une défaite. Pour le jeune joueur ou le fan, cela peut paraître abstrait. Il faut cesser de voir ces schémas comme des positions fixes et rigides. Un système tactique n’est pas une cage, mais une structure de départ, un cadre conçu pour faciliter le langage invisible de l’équipe. C’est la grammaire de base sur laquelle les joueurs vont construire leurs phrases collectives.

Un 4-3-3, par exemple, favorise par nature la création de triangles sur les côtés, offrant ainsi constamment des solutions de passe au porteur du ballon. Un 3-5-2, avec ses pistons sur les ailes, est pensé pour contrôler la largeur du terrain et permettre des transitions ultra-rapides de la défense à l’attaque. Chaque système propose une réponse différente au problème fondamental du football : comment contrôler l’espace et le temps. Comprendre un schéma, c’est comprendre l’intention collective de l’équipe : cherche-t-elle à dominer par la possession, à frapper en contre-attaque, ou à étouffer l’adversaire par une densité au milieu de terrain ?

Ces organisations ne sont jamais statiques. Au cours d’un match, une équipe en 4-3-3 en phase offensive peut se transformer en 2-1-7, tandis qu’en phase défensive, elle peut se replier en 4-5-1. La véritable intelligence collective réside dans la capacité des onze joueurs à se métamorphoser de manière synchronisée, en fonction de la position du ballon et de l’adversaire. Le schéma n’est que la première note d’une symphonie ; la beauté réside dans l’interprétation qu’en font les musiciens.

Le tableau suivant illustre comment certaines équipes de premier plan en France appliquent ces philosophies, démontrant que le choix d’un système est avant tout une déclaration d’identité de jeu.

| Système | Équipes l’utilisant (exemples) | Caractéristiques | Points forts |

|---|---|---|---|

| 4-3-3 | PSG, OM | 3 attaquants, milieu équilibré | Largeur offensive, pressing haut |

| 3-5-2 | Lens, Monaco | 3 défenseurs centraux, pistons | Densité axiale, transitions rapides |

| 4-2-3-1 | Équipe de France (historiquement) | Double pivot, meneur de jeu | Équilibre défensif, créativité centrale |

Le jeu sans ballon : l’art de briller quand on n’a pas la balle

Un joueur de football professionnel passe en moyenne moins de deux minutes par match avec le ballon dans les pieds. Que fait-il les 88 autres minutes ? C’est ici que se niche le secret de l’intelligence collective. Le jeu sans ballon n’est pas un temps mort, c’est le moment où se écrit 98% du match. C’est l’art de communiquer par le mouvement, de manipuler l’espace et de préparer l’action future. C’est le langage invisible que seules les grandes équipes maîtrisent à la perfection.

Comme le disait le légendaire entraîneur italien Arrigo Sacchi, un maître en la matière :

La créativité individuelle est aisée mais le plus difficile reste la créativité collective.

– Arrigo Sacchi

Cette créativité collective s’exprime par une multitude de courses et de déplacements coordonnés. Un appel en profondeur n’est pas seulement une tentative de recevoir le ballon ; il peut avoir pour but d’étirer la ligne défensive adverse et de créer un espace dans lequel un coéquipier (le fameux « troisième homme ») pourra s’engouffrer. Une course en soutien ne vise pas seulement à offrir une option de passe simple, mais aussi à attirer un adversaire pour libérer une ligne de passe plus audacieuse. Chaque mouvement a une cause et une conséquence sur la géométrie des espaces.

Pour un jeune joueur, comprendre et intégrer ces déplacements est plus important que de réussir un nouveau dribble. C’est passer du statut de soliste à celui de membre d’un orchestre. Il s’agit d’anticiper non pas où est le ballon, mais où il *sera*. Cela exige une lecture du jeu constante et une synchronisation cognitive avec ses partenaires. Voici les mouvements fondamentaux à maîtriser pour commencer à parler ce langage :

- L’appel en profondeur : Course vers le but adverse pour forcer la défense à reculer.

- L’appel en soutien : Mouvement vers le porteur pour offrir une solution de passe courte et sécurisée.

- La course-leurre (decoy run) : Déplacement stratégique pour attirer un ou plusieurs défenseurs et libérer un espace pour un coéquipier.

- Le contre-mouvement : Course dans la direction opposée à celle d’un partenaire pour maintenir l’équilibre de l’équipe et occuper l’espace libéré.

- La compensation : Replacement immédiat pour couvrir la position d’un coéquipier qui est monté à l’attaque.

Capitaine, leader technique, aboyeur : les différents visages du leadership au football

L’intelligence collective a besoin de relais sur le terrain. Le leadership au football n’est pas monolithique ; il ne se résume pas au joueur qui porte le brassard ou qui crie le plus fort. Il prend des visages multiples, et la force d’une équipe réside souvent dans sa capacité à combiner ces différentes formes de leadership. On peut identifier trois profils principaux qui, ensemble, forment le cerveau de l’équipe.

Le capitaine officiel est souvent un leader par l’exemple. C’est le relais de l’entraîneur, le garant des valeurs du club et de la discipline du groupe. Son autorité est institutionnelle, mais elle doit être assise sur une exemplarité irréprochable sur et en dehors du terrain. Le leader technique, lui, mène par le jeu. Ce n’est pas forcément le plus vocal, mais c’est celui vers qui tout le monde se tourne quand la situation est complexe. Sa vision du jeu, sa justesse technique et sa capacité à prendre la bonne décision sous pression en font un guide naturel. Enfin, l’aboyeur ou le « leader de vestiaire » est le moteur émotionnel. Il harangue, replace, encourage et maintient le niveau d’intensité et de concentration de l’équipe. Son rôle est crucial dans les moments difficiles pour remobiliser les troupes.

Une équipe qui ne repose que sur un seul type de leader est fragile. L’intelligence collective se nourrit de la complémentarité de ces rôles. L’évolution récente du capitanat en Équipe de France en est une parfaite illustration.

Étude de cas : L’évolution du capitanat en Équipe de France, de Lloris à Mbappé

Le passage du brassard de Hugo Lloris, un leader silencieux et exemplaire par ses performances, à Kylian Mbappé, un leader par le statut de superstar et le talent générationnel, illustre une mutation du leadership. Cette transition symbolise une évolution vers un commandement plus expressif et médiatique. Mbappé, en plus d’être le catalyseur sur le terrain, est devenu le porte-parole et l’image de l’équipe. Cela démontre que le leadership moderne en équipe nationale doit intégrer la performance, l’exemplarité mais aussi la gestion de l’image et de la communication, un aspect crucial de la cohésion d’un groupe ultra-médiatisé.

Catenaccio, Football Total, Tiki-Taka : la bataille des philosophies qui a façonné le foot modern

Un schéma tactique n’est rien sans une philosophie de jeu pour l’animer. Ces philosophies sont les grandes idéologies qui ont traversé l’histoire du football, proposant des réponses radicalement différentes à la question : « comment gagner ? ». Comprendre ces courants de pensée est essentiel pour saisir l’ADN d’une équipe. Le « Catenaccio » italien des années 60, par exemple, était une philosophie basée sur une défense de fer et des contre-attaques chirurgicales. Sa devise : la sécurité avant tout. L’objectif n’était pas de marquer un but de plus que l’adversaire, mais d’en encaisser un de moins.

À l’opposé, le « Football Total » de l’Ajax et des Pays-Bas dans les années 70 proposait une révolution. La philosophie était que n’importe quel joueur de champ pouvait prendre la place de n’importe quel autre. C’était l’apogée de la polyvalence et de la fluidité, un système où les positions fixes disparaissaient au profit d’un mouvement perpétuel. Plus tard, le « Tiki-Taka » du FC Barcelone de Guardiola a poussé cette logique encore plus loin, en faisant de la possession du ballon l’arme défensive et offensive ultime : si l’adversaire n’a pas le ballon, il ne peut pas marquer. C’est une vision du jeu basée sur la patience, le redoublement de passes courtes et le mouvement constant pour créer des décalages.

Comme le résume parfaitement l’entraîneur français Christian Gourcuff, un philosophe du jeu :

Une équipe de football est une micro-société donc la conception du jeu c’est une conception des interactions, de la vie bien au-delà de la technique, de la tactique.

– Christian Gourcuff

Ces philosophies ne sont pas mortes. Le football moderne est un mélange, une synthèse de ces grandes idées. Le pragmatisme victorieux de l’Équipe de France sous Didier Deschamps en est un exemple frappant.

Étude de cas : La philosophie Deschamps, le pragmatisme français victorieux

Le système de Didier Deschamps avec l’Équipe de France est une synthèse intelligente des philosophies européennes. Rejetant les dogmes stricts comme le Tiki-Taka ou le « Gegenpressing » allemand, Deschamps a bâti son succès sur un principe de pragmatisme et d’équilibre. Sa priorité est une solidité défensive inébranlable, qui sert de plateforme pour libérer l’incroyable talent offensif de ses joueurs. Cette approche, héritière d’un certain réalisme à la française, s’adapte à l’adversaire plutôt que d’imposer un style unique. C’est cette flexibilité philosophique, concrétisée par les victoires en Coupe du Monde 2018 et en Ligue des Nations 2021, qui définit l’intelligence collective « à la française ».

La science du pressing collectif : comment une équipe harcèle-t-elle son adversaire ?

Le pressing n’est pas une course désordonnée vers le porteur du ballon. C’est l’une des manifestations les plus spectaculaires et les plus complexes de l’intelligence collective. Un pressing réussi est une chorégraphie millimétrée où chaque joueur connaît son rôle, le moment exact où il doit agir, et le mouvement que feront ses partenaires. C’est une action de chasse en meute, conçue pour étouffer l’adversaire, le forcer à la faute et récupérer le ballon le plus haut possible sur le terrain.

L’efficacité d’un pressing se mesure aujourd’hui avec des statistiques avancées comme le PPDA (Passes Per Defensive Action), qui calcule le nombre de passes que l’équipe adverse est autorisée à faire dans sa propre moitié de terrain avant qu’une action défensive (tacle, interception, etc.) ne soit tentée. Plus le PPDA est faible, plus le pressing est intense et efficace. À titre d’exemple, les statistiques de pressing en Ligue 1 révèlent que des équipes comme Monaco et Lens excellent dans cet exercice, étouffant leurs adversaires très tôt dans la construction.

Le succès du pressing ne repose pas sur l’effort d’un seul joueur, mais sur une synchronisation cognitive parfaite. Tout part d’un « déclencheur » (trigger) : une passe en retrait, un contrôle raté, un joueur qui se tourne dos au jeu… Dès que ce signal est identifié, le premier presseur lance l’action, mais pas n’importe comment. Sa course est souvent courbée pour fermer un angle de passe et orienter l’adversaire vers une zone où ses coéquipiers ont déjà tendu un piège. Simultanément, le reste du bloc équipe coulisse pour fermer toutes les solutions de passes courtes, forçant le porteur à un long dégagement hasardeux ou à une perte de balle. C’est la différence entre courir et courir intelligemment.

Plan d’action pour un pressing efficace : les 5 phases clés

- Identifier le déclencheur : Repérer le signal convenu (ex: passe latérale d’un défenseur central, contrôle orienté vers la ligne de touche).

- Coordonner le premier harcèlement : L’attaquant le plus proche déclenche sa course en fermant une ligne de passe clé pour orienter le jeu adverse.

- Assurer la montée du bloc : Le reste de l’équipe monte de manière synchronisée pour réduire l’espace entre les lignes et compacter le terrain.

- Cadenasser les options : Les milieux et défenseurs se positionnent activement pour couper les lignes de passes courtes et mettre les receveurs potentiels sous pression.

- Anticiper la récupération : Se tenir prêt mentalement et physiquement à lancer une transition offensive fulgurante dès la récupération du ballon.

Maradona 86 ou Cambiasso 2006 : le génie individuel vaut-il plus qu’un chef-d’œuvre collectif ?

C’est l’un des débats éternels du football. Qu’est-ce qui a le plus de valeur ? Le but légendaire de Maradona contre l’Angleterre en 1986, un slalom solitaire défiant toute logique ? Ou le but de l’Argentine de Cambiasso contre la Serbie en 2006, au terme d’une séquence de 24 passes consécutives, chef-d’œuvre de patience et de mouvement collectif ? La réponse du football moderne est claire : l’un ne va pas sans l’autre. Le génie individuel est une arme dévastatrice, mais il ne peut s’exprimer pleinement que dans un système collectif qui le sublime.

p>Un joueur exceptionnel, livré à lui-même dans une équipe désorganisée, sera facilement neutralisé par une défense qui concentre ses efforts sur lui. À l’inverse, un collectif huilé, même sans superstar, peut déstabiliser n’importe quelle défense par la variété de ses mouvements et la rapidité de ses enchaînements. La véritable force d’une équipe de haut niveau est sa capacité à créer une symbiose entre ses individualités et son organisation. Le système doit être assez rigoureux pour garantir l’équilibre, mais assez souple pour permettre à ses talents de s’exprimer.

L’exemple le plus parlant pour une audience française est sans doute le triomphe de l’Équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018. Cette victoire n’est ni celle d’un seul homme, ni celle d’un collectif sans visage ; elle est le fruit d’un équilibre parfait. Comme le confirment de nombreuses analyses, le système de Deschamps a été conçu pour mettre ses génies dans un fauteuil. Le travail de l’ombre inlassable de joueurs comme Kanté et Matuidi au milieu de terrain assurait une sécurité défensive qui libérait Kylian Mbappé de certaines tâches, lui permettant de conserver son énergie et sa lucidité pour ses accélérations fulgurantes. Le talent de Griezmann était mis au service du collectif dans un rôle de meneur de jeu libre, liant le milieu et l’attaque.

Cette équipe a prouvé que l’intelligence collective n’est pas l’ennemie du génie individuel ; elle en est le meilleur allié. Elle crée le cadre de confiance et de sécurité qui permet au talent de prendre des risques, de tenter le geste imprévisible, sachant que le reste de l’équipe est là pour compenser et assurer l’équilibre. Le football moderne ne vous demande pas de choisir entre Maradona et Cambiasso ; il vous demande d’être les deux à la fois.

À retenir

- L’intelligence collective est un langage qui s’apprend, basé principalement sur la qualité des déplacements sans ballon.

- Les philosophies de jeu (pragmatisme, possession, pressing) sont des systèmes de pensée qui guident les actions coordonnées de l’équipe.

- Le succès moderne, à l’image de l’Équipe de France, repose sur la symbiose entre le génie individuel et une discipline collective rigoureuse.

L’épreuve du centre de formation : guide de survie pour les apprentis footballeurs

Pour un jeune talent qui rêve de devenir professionnel, le passage par un centre de formation est une étape décisive. C’est là que le talent brut est poli pour devenir un joueur complet. Mais la plus grande transformation n’est pas physique ou technique ; elle est cognitive. Le principal défi pour un apprenti footballeur est de passer d’une logique individuelle (« comment puis-je briller ? ») à une logique collective (« comment puis-je rendre l’équipe meilleure ? »). C’est l’apprentissage de l’intelligence de jeu.

Les éducateurs modernes ne se contentent plus d’enseigner le dribble ou la frappe. Ils inculquent un « référentiel commun ». C’est un ensemble de principes de jeu, de réponses tactiques à des situations précises, que tous les joueurs de l’équipe doivent partager. Comme l’explique une thèse sur l’intelligence collective dans le football, celle-ci repose sur une forme de « métacognition collective » : les joueurs savent ce que leurs coéquipiers vont faire, car ils pensent tous à partir du même « logiciel » tactique. C’est ce qui permet d’avoir ce fameux « temps d’avance ».

En France, l’Institut National du Football de Clairefontaine, créé en 1988, est l’exemple parfait de cette philosophie. Il ne se contente pas de rassembler les meilleurs jeunes talents du pays. Sa mission principale est de forger l’esprit collectif des futures générations de l’Équipe de France. Les joueurs y apprennent à mettre de côté les rivalités de clubs pour penser et jouer en tant qu’équipe nationale. Ils y développent ce fameux référentiel commun qui explique en partie pourquoi les joueurs français s’adaptent si vite aux exigences du très haut niveau international. Ils parlent déjà le même langage footballistique.

Pour le jeune joueur, le message est clair : votre talent individuel vous ouvrira les portes du centre de formation, mais seule votre intelligence collective vous permettra d’y rester et d’atteindre le monde professionnel. Observez, analysez, communiquez, et cherchez constamment à comprendre le plan de jeu global. Votre plus grande qualité n’est pas dans vos pieds, mais entre vos deux oreilles.

La prochaine fois que vous regarderez un match, ne suivez plus seulement le ballon. Essayez de décrypter ce langage invisible. Observez les courses de compensation, les appels qui libèrent des espaces, la coordination du pressing. Vous ne verrez plus onze joueurs courir, mais une intelligence unique en mouvement. Et si vous êtes joueur, l’étape suivante consiste à appliquer consciemment un de ces principes à chaque entraînement. C’est ainsi que l’on passe de simple joueur à véritable footballeur.